秋田市埋蔵文化財調査報告書『下堤G遺跡 旧石器時代編』について

下堤G遺跡-旧石器時代編-

下堤G遺跡は、秋田市新都市開発整備事業に伴い昭和57年度に秋田市教育委員会が発掘調査を行い、旧石器・縄文時代の複合遺跡であることが分かりました。

下堤G遺跡の旧石器時代資料については、発掘調査報告書や秋田市史などに概要を示してきましたが、資料全体の内容について報告できる機会がありませんでした。

当該資料は、後期旧石器時代前半期の代表的な資料として全国の研究者から注目されており、その学術的価値をかんがみ、平成24年度に緊急雇用創出臨時対策基金を活用して遺物の再整理を行い、このたび本報告を刊行するはこびとなりました。

このWebサイトでは、報告書のPDFや紙面の都合上割愛した石器属性表などの全データを公開しますので、研究資料としてご活用ください。

A4版、202ページ

遺跡の概要

下堤G遺跡は、秋田市御所野地蔵田一丁目地内(旧地名:秋田市四ツ小屋小阿地字下堤)、秋田平野南部の御所野台地に所在します。御所野台地は雄物川の支流である岩見川の河岸段丘であり、遺跡は標高41.5メートルの地点に立地して、地形区分上では中位段丘面M2H面です。現在ではイオンショッピングセンターが建っているところです。

遺跡は、秋田新都市開発整備事業に伴い昭和57年(1982)に発掘調査が実施されました。調査の結果、下堤G遺跡は旧石器時代と縄文時代の複合遺跡であることが判明しました。

下堤G遺跡の旧石器時代資料は、調査区の南側で検出され、石器は第4.a・4.b層のローム層を中心として出土した。旧石器資料の総数は872点、8,282.28グラムであり、器種別の内訳は、ナイフ形石器16点、台形様石器20点(接合して19点)、石刃53点(接合して52点)、台形剥片95点(接合して94点)、サイドスクレイパー1点、エンドスクレイパー1点、二次加工のある剥片11点、石核61点、剥片338点(接合して327点)、チップ275点(接合して272点)、礫器1点です。これらの石材は、約99%が珪質頁岩であり、その他の石材が約1%である。珪質頁岩以外の石材は、石英斑岩製の礫器に限られています。

これらの石器から、多数の母岩別資料・接合資料が得られ、特に接合資料は、57個体(細分された分割で90個体)が得られています。これは全資料に対し、点数比で40.6%、重量比で67.9%に相当します。接合資料の一部は原礫まで復元できるものがあり、剥片生産技術の詳細が判明し、大きく分けると、石刃もしくは縦長剥片を剥離する技術と、横長・幅広剥片を剥離する技術が存在することがわかりました。石刃技法は、平坦打面・単設打面が主体となるという特徴をもっています。一方、横長・幅広剥片剥離技術の主要な部分は、台形剥片を大量に生産する特徴的な技術です。これは、大仙市(旧協和町)の米ヶ森遺跡で初めて発見された「米ケ森技法」と呼ばれてきたものです。「米ヶ森技法は、後期旧石器時代前半期に東北地方日本海側で特徴的にみられる剥片生産技術です。下堤G遺跡では、こうした「米ヶ森技法」の詳細な接合資料が得られています。

各剥片生産技術は、原礫を分割していき、厚手の剥片素材を得てから個々の剥片剥離が開始されているという状況が接合資料から判明しています。原礫段階から最大2回の分割が行われている例もあり、同じ接合資料内でも各剥片生産技術が混在しており、状況に応じて剥片生産技術が使い分けられています。石刃技法と米ヶ森技法を示す接合資料が同一個体で確認できます。

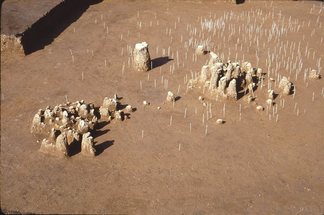

石器は2箇所の集中部(ブロック)が認められますが、本報告でブロック1とした集中部が遺跡の主体です。ブロック1の石器分布は、東西約12メートル、南北約10メートルの「大型円形状ブロック」を呈しています。また、石器と同じ層位から礫がある一定のまとまりを持って出土している「礫群」が3箇所検出されています。さらに、長軸1.0~1.5メートル、短軸0.5~1メートル、深さ10~30センチメートルの土坑が4基確認されています。3基の土坑は、礫群と重複した位置関係にあり、礫群の下部構造と考えられます。礫群の石材は、凝灰岩・石英斑岩などであり、破損の割れ面や表皮が剥落しているものもみられ、火熱による影響を受けていると考えられます。こうした礫群は、近年の研究では石蒸し焼き調理法や焼石包み調理法などに用いられたと考えられており、調理に関連した遺構であることが指摘されています。

石器の分布は、礫群とはあまり重複せず、礫群周辺に石器が分布する傾向がありました。石器の分布は、器種別・母岩別にみても特定の場所に偏りはみられませんが、剥片剥離の単位となっている個別の接合個体ごとにみると、礫群の周辺であるまとまりを持ちながら、また、各接合個体ごとに少しずつ分布が違っていることがわかっています。これらのまとまりは、ある特定の個人が連続した一連の剥片剥離を行った単位である可能性が考えられます。このような接合資料の分布や母岩数、接合資料の状態から総合して考えると、下堤G遺跡に居住した人々の規模は、数人程度であったと想定できます。

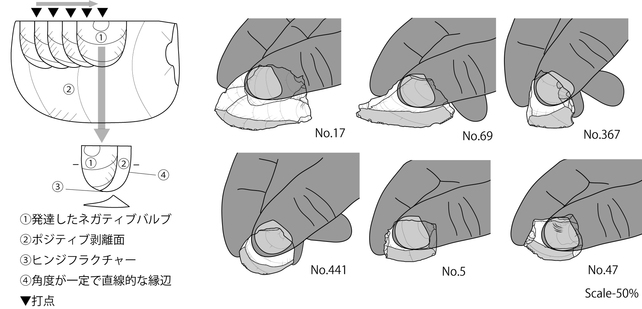

東北大学の鹿又喜隆准教授により、ナイフ形石器、台形様石器、台形剥片の使用痕分析が行われています。鹿又准教授の使用痕分析の結果によれば、米ヶ森技法から生産される「米ヶ森型台形石器」(台形様石器・台形剥片)は、木(イネ科植物の可能性もある)や骨角、皮などの鋸引きや切断などの平行運動が主体であり、使用刃部と石器の形態から、下記のような石器の保持方法を想定しています。

米ヶ森技法は、こうした保持方法で使用し、さまざまなものを切断する石器を量産する石器製作技術であったということが分かりました。

このように石器群の特徴から下堤G遺跡の編年的位置づけは、先行研究を参考にすると「後期旧石器時代前半期の後半段階」と考えられますが、当該遺跡から絶対年代を知ることはできなませんでした。しかし、下堤G遺跡旧石器時代資料は、日本海側における後期旧石器時代前半期の代表的な石器群であり、豊富な接合資料から当該期における石器製作技術の詳細が研究できる学術的価値の高いものです。こうした資料は、秋田市の歴史を解明する上で欠くことのできない貴重な文化財であり、今後も大切に後世に伝えていく必要があります。

石器属性表

調査報告書PDF

-

全ページ一括 (PDF 60.8MB)

A4版、202ページ

(分割)

-

表紙から第2章まで (PDF 7.5MB)

-

第3章(その1、「調査の方法と成果」文章) (PDF 2.6MB)

-

第3章(その2、トゥール実測図) (PDF 6.9MB)

-

第3章(その3、接合資料実測図・母岩A (PDF 16.5MB)

-

第3章(その4、接合資料実測図・母岩B) (PDF 7.1MB)

-

第3章(その5、接合資料実測図・母岩C、D) (PDF 2.9MB)

-

第3章(その6、分布図) (PDF 3.9MB)

-

第4章(総括) (PDF 1.0MB)

-

付編1(テフラ分析) (PDF 3.2MB)

-

付編2(使用痕分析) (PDF 7.6MB)

-

写真図版カラー部分(図版1~4) (PDF 3.8MB)

-

写真図版モノクロ(図版5~18) (PDF 4.2MB)

-

英文要旨から裏表紙まで (PDF 629.1KB)

写真

-

石器出土状況

-

礫群出土状況

-

下堤G遺跡出土石器1

-

下堤G遺跡出土石器2

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

秋田市観光文化スポーツ部 文化振興課

〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階

電話:018-888-5607 ファクス:018-888-5608

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。