後期高齢者医療制度について

対象(被保険者)となるかた

75歳以上のすべてのかた(生活保護を受給しているかたは対象外です)

75歳になったかたは、これまで加入していた医療保険(国保・社保・共済組合等)の資格を失い、自動的に後期高齢者医療被保険者となります。加入のお手続きは必要ありません。

65歳以上で一定の障がいがあり、広域連合の認定を受けたかた

一定の障がいとは、次のとおりです。

|

障害種別 |

等級 |

|---|---|

| 身体障害者手帳 | 1級、2級、3級 4級(音声機能、言語機能、下肢障がいの一部) |

| 療育手帳 | 重度(A) |

| 精神障害者保健福祉手帳 | 1級、2級 |

| 障害年金証書 | 1級、2級 |

- 障害認定の申請は、障がいの程度を明らかにできる身体障害者手帳等の書類を添付のうえ行います。

- 障害認定の申請を行い、認定を受けた日から後期高齢者医療被保険者となります。

- 障害認定については、いつでも将来に向けて撤回することができます。撤回したことによって、身体障害者手帳等に影響を与えることはありませんが、従前に加入していた健康保険など、後期高齢者医療保険以外の医療保険に加入する必要があります。

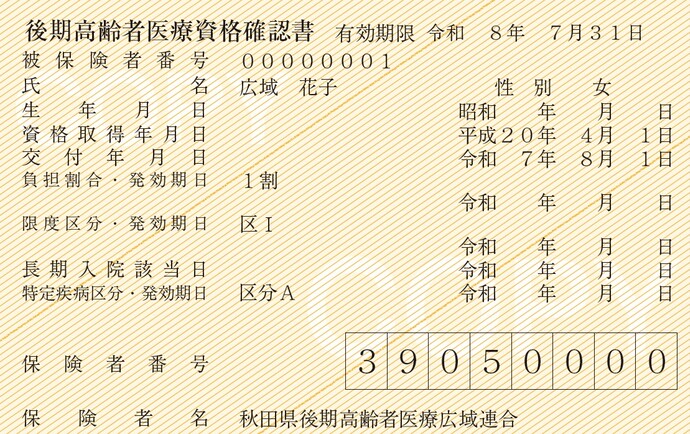

後期高齢者医療資格確認書

後期高齢者医療制度では、資格確認書が1人に1枚交付されます。資格確認書には自己負担割合(1割、2割または3割)などが記載されていますので、お医者さんにかかるときには、資格確認書または、健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカードを忘れずに窓口に提示してください。

令和6年12月2日に新たな被保険者証の発行は終了し、新たに75歳になられるかたには、誕生日の前月に資格確認書を郵送(特定記録)しております。

マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには事前登録が必要です。

申込については、スマートフォンからマイナポータルアプリでの手続きが可能です。スマートフォンが対応していない場合は、セブン銀行のATMや、医療機関や薬局の受付カードリーターをご利用ください。また、後期高齢者医療以外の健康保険に加入している方は加入する健康保険にご確認ください。いずれもマイナンバーカードをご用意のうえ手続きしてください。資格確認書は不要です。

登録方法などについてはリンク先「マイナポータルを活用してみませんか」の「マイナンバーカードの健康保険証利用登録」をご覧ください。

運営主体である秋田県後期高齢者医療広域連合のホームページは下記のとおりとなります。

区分と自己負担割合

後期高齢者医療被保険者は、医療を受けたときにかかる医療費の一部を自己負担します。自己負担割合は、以下のとおり1割、2割または3割のいずれかになります。

現役並み所得者

- 自己負担割合

- 3割

- 判定基準

- 住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療の被保険者と、そのかたと同一世帯にいる被保険者のかた(注)

(注)ただし、次のいずれかに該当するかたは、2割または1割となることがあります。

- 被保険者が2人以上いる世帯の被保険者の収入合計額が520万円未満のかた

- 被保険者が1人だけの世帯で収入額が383万円未満のかた

- 被保険者が1人で、同一世帯に居住する70歳から74歳までのかたとの収入合計額が520万円未満のかた

一般2

- 自己負担割合

- 2割

- 判定基準

-

次の(1)、(2)の両方に該当するかた

(1)同じ世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる。

(2)「年金収入+その他の合計所得金額」が、被保険者が世帯に1人の場合は200万円以上、

2人以上の場合は320万円以上である。

一般1

- 自己負担割合

- 1割

- 判定基準

-

自己負担割合「3割」「2割」に当てはまらず、自己負担割合1割の「区分1」「区分2」に該当しないかた

住民税非課税世帯 区分2

- 自己負担割合

- 1割

- 判定基準

- 同じ世帯の世帯員全員が住民税非課税の被保険者

住民税非課税世帯 区分1

- 自己負担割合

- 1割

- 判定基準

- 同じ世帯の世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円になるかた(年金の所得は控除額を80.67万円として計算)

自己負担割合の判定時期

医療を受ける月初日の世帯状況と当年度の住民税の所得金額(前年所得)で判定します。ただし、4月~7月に判定が行われる場合は、前年度住民税での所得金額(前々年所得)により行います。

- 住民税に係る所得金額は、毎年度、前年中の所得に基づき算定されます。(前年の所得に対し、その翌年度に課税)

- 毎年度の所得金額の確定をまって、8月1日現在で、すべての被保険者について定期的な判定を行います。

- 再判定による自己負担割合は、8月1日から適用されます。

自己負担限度額等の適用区分の併記について

これまでに限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証を交付されたことがある方には、資格確認書交付時に自動で自己負担限度額等の適用区分を併記したものをお届けします。

新たに併記を希望される場合や、現在併記されているものを削除したい場合は、申請が必要です。

入院したとき

入院時の食事代

入院したときの食事代は、定められた金額を自己負担します。

区分1・2のかたは、入院の際に「自己負担限度額等の適用区分が記載された資格確認書」または、「健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード」を提示してください。

|

区分 |

食事代(1食あたり) |

|---|---|

| 現役並み所得者、一般2、一般1 |

510円 |

| 区分2(90日までの入院の場合) |

240円 |

| 区分2(過去12か月で90日を超える入院の場合) |

190円 |

| 区分1 |

110円 |

注意 区分2のかたで90日を超えて入院した時の食事代の適用を受ける場合は、再度申請が必要になります。

注意 「現役並み所得者、一般2、一般1」の区分に該当するかたのうち、次の条件に該当する場合、1食あたりの食事代は以下のとおりです。

- 指定難病患者 300円

- 平成28年4月1日においてすでに1年を超えて精神病床に入院している患者 260円

療養病床に入院したときの食事代・居住費

療養病床に入院したときは、定められた食費と居住費を負担します。

(療養病床とは、主として長期間の療養を必要とする患者を入院させるための病床です。)

区分1・2のかたは、入院の際に「自己負担限度額等の適用区分が記載された資格確認書」または、「健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード」を提示してください。

一食あたりの食事代

医療区分1(2、3以外のかた)

- 現役並み所得者、一般2、一般1

- 510円(注1)

- 区分2

- 240円

- 区分1

- 140円

- 区分1(老齢福祉年金受給者)

- 110円

医療区分2、3(医療の必要性の高いかた)

- 現役並み所得者、一般2、一般1

- 510円(注1)(注2)

- 区分2 90日までの入院

- 240円

- 区分2 過去12か月で90日を超える入院(区分2適用期間)

-

190円

注:当該食事代の適用を受ける場合は、再度申請が必要ですので、当課へお問い合わせください。

- 区分1

- 110円

- 区分1(老齢福祉年金受給者)

- 110円

一日あたりの居住費

医療区分1(2、3以外のかた)

- 現役並み所得者、一般2、一般1

- 370円

- 区分2

- 370円

- 区分1

-

370円

- 区分1(老齢福祉年金受給者)

-

0円

医療区分2、3(医療の必要性の高いかた)

- 現役並み所得者、一般2、一般1

-

370円(難病患者は0円)

- 区分2

-

370円(難病患者は0円)

- 区分1

-

370円(難病患者は0円)

- 区分1(老齢福祉年金受給者)

- 0円

注意1:一部医療機関では470円の場合もあります。

注意2:次の条件に該当する場合、1食あたりの食事代は以下のとおりです。

- 指定難病患者 300円

- 平成28年4月1日においてすでに1年を超えて精神病床に入院している患者 260円

特定疾病の場合

厚生労働大臣が指定する以下の特定疾病の場合、自己負担限度額は、医療機関ごとに月額10,000円です。特定疾病の認定が必要になりますので、窓口に申請してください。

- 人工透析が必要な慢性腎不全

- 先天性血液凝固因子障害の一部

- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

注意:オンライン資格確認を導入している医療機関で、マイナ保険証を利用するときは、「特定疾病療養受療証」の提示は不要ですが、認定申請は必要です。

各種届出について

|

こんなときは |

届出に必要なもの |

|---|---|

| 秋田県外から転入したとき | 本人確認書類(注1)、負担区分証明書、マイナンバー確認書類(注2) |

| 秋田県外へ転出するとき | 本人確認書類、資格確認書等 |

| 死亡したとき |

|

| 一定の障がいのある65歳以上のかたで、後期高齢者医療の被保険者として認定を受けようとするとき | 本人確認書類、障害者手帳等、資格確認書(国保、健保等)、マイナンバー確認書類等 |

| 生活保護を受けはじめたとき(資格喪失) | 本人確認書類、保護開始決定通知書、資格確認書等、マイナンバー確認書類等 |

| 生活保護を受けなくなったとき(資格取得) | 本人確認書類、保護廃止決定通知書、マイナンバー確認書類 |

| 保険料の支払いを年金引き落としから口座振替に変更したいとき | 預金通帳、通帳の届け印、保険料額決定通知書、資格確認書等 |

注1:本人確認書類について

- 1点で確認できるもの

- 個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、在留カード、特別永住者証明書、その他国または地方公共団体の機関が発行した本人の顔写真付きの証明書(コインバス資格証明書除く)など

- 2点以上必要なもの

- 後期高齢者医療資格確認書、その他の健康保険被保険者証または資格確認書、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書、恩給の証書、住民基本台帳カード(顔写真なし)など

注2:マイナンバー確認書類について

個人番号カード、通知カード(券面に記載されている住所、氏名等の事項に、令和2年5月25日以降変更が生じていないものに限る。)、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書など

よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

秋田市市民生活部 後期高齢医療課

〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階

電話:018-888-5638 ファクス:018-888-5639

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。