所蔵資料の中から

秋田市では、公文書の適正な管理に努め、歴史資料として重要なものを特定歴史公文書等として公表しています。所蔵資料の中から貴重なものや話題性のあるもの、興味深いものなどを取り上げて、わかりやすく解説します。

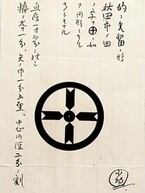

市章決まる

秋田市の市制40周年の記念として市の紋章を定めました。的に矢を配した簡潔なデザインにまとめ上げたものは、どのようにして誰が作ったのでしょうか。

秋田市の市章は、大正14年(1925)に一般公募をしましたが、めぼしいものはなく、採用できるものはありませんでした。その後、秋田市出身の紋様学者小場恒吉氏に改めて依頼し、昭和3年(1928)に決定しました。

「自大正14年至昭和3年 秋田市徽章市記念日書類」より

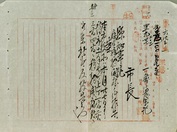

2代目庁舎へ新築移転

明治22年(1889)から土手長町中丁(現中通三丁目、北都銀行本店付近)で事務を行ってきた市役所が、明治38年(1905)7月に火災で土蔵を残し全焼しました。一時、大町三丁目の元税務監督局を借りて仮庁舎としましたが、4年後の明治42年(1909)に新庁舎を土手長町上丁(現千秋矢留町2番)に新築し移転しました。

仮庁舎から新庁舎へ移転、開庁したことを県知事へ報告した文書が残されています。昭和31年頃の写真を見ると、2代目庁舎は木造2階建てで、周りに松が植えられているのが見えます。

「自明治42年至大正7年 永久原議」より

黒川油田の大噴油

秋田市の文化財(史跡)に指定されている黒川油田は、どのようにして噴き出したのか。

明治時代初期から、少量ながら油が出ることで知られていた金足黒川地区。日本石油会社が周辺の油田とともに本格的に掘削を行い、大正3年(1914)5月25日深夜に黒川ロータリー式5号井のパイプが深度428mに達したところで突然原油を噴き上げ、黒川は日本有数の大油田となりました。

「大正2年 金足村会会議録」より

西か東か秋田駅

明治25年(1892)奥羽線の敷設が決定されて以来、秋田市にとって最大の関心事は、市の東側と西側のどちらを鉄道が通り、秋田駅がどこに設置されるかでした。

市西部の商工業者は、川尻八橋付近に設置すべきと主張し、秋田市会も議決しましたが、この少し前に鉄道作業局から建設費などを理由に東部案の上申がなされたことから、東部案に決定。結局、市の中心部の東側を通ることになり、駅は現在の秋田駅の位置に決まり、明治35年(1902)10月21日に開業しました。

「明治35年 秋田市会会議録」より

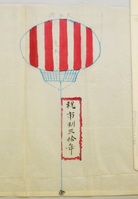

空に映えた飛行船形大風船

大正8年(1919)、市制30周年記念日を前にして、大町二丁目の銃砲火薬商から祝意を表するため飛行船形大風船1組が寄贈されました。紅白に彩られた飛行船形大風船の大きさは、横幅約4m55cm、高さ約2m73cmで、赤い飾りで縁取られた垂れ幕には「祝 市制三拾年」と表記されています。祝典当日は、青空のもと鮮やかに映えました。

「大正8年 市制30年記念祝典書類」より

村会議員の正装は羽織袴

市町村制が始まった頃の議会はどのような様子だったのでしょうか。

明治22年(1889)の市町村制施行に伴い、仁井田村においても村会が開催され、6月10日、村会議事細則および村会議員心得が満場一致で可決されました。村会議員心得の最初に、「議員ハ羽織袴ヲ着スヘシ」と記載されており、議員の正装は羽織袴であることが定められました。

ほかにも、議事中の私語や声を出して書類を読んだり、勝手に席を離れたりすることを禁止しており、正式な会議に慣れない議員のために、基本的な遵守事項を定めています。

「明治22年 仁井田村々会議事録」より

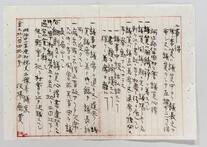

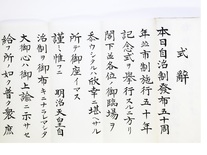

蛇腹折りのあいさつ原稿

現在も公式の場で式辞や祝辞などを述べる際には、蛇腹折りのあいさつ原稿を用いることが多くありますが、秋田市ではどうだったのでしょうか。

蛇腹折りの原稿は、山折りと谷折りを繰り返す作りで、コンパクトで体裁が良く、テンポよく読むことができます。

秋田市では昭和13年の公文書の中に、秋田市長や秋田市会議長などの蛇腹折りされたあいさつ原稿が残っています。

「昭和13年 自治制発布50周年記念書類」より

秋田商業高校の前身

秋田商業高校は、どのような経緯で設立されたのでしょうか。

秋田市民の間で商業学校を設置してほしいという気運が高まり、大正8年(1919)に市制実施30周年記念事業として、秋田市商業学校を設立する提案があり議決されました。翌9年に認可され開校しました。これが現在の秋田市立秋田商業高等学校の前身です。

「大正8年 市会議案綴」より

初代秋田市長・小泉吉太郎

明治22年(1889)4月1日に「市制・町村制」が施行されました。これによって、法律上秋田市が誕生しましたが、当時はどのような状況だったのでしょうか。

実は、法律の施行当時、市の議決機関である市会や執行機関である市参事会といった組織はメンバーすら決まっておらず、市長や助役、収入役なども決まっていませんでした。

このため、まず明治22年4月18日から20日まで市会議員選挙が行われました。その後は、市会議員で構成される市会で市長候補者選挙や助役選挙などが実施され、秋田市の組織が整っていきます。

そして、明治22年5月27日に小泉吉太郎が初代秋田市長に就任しました。

「明治22年 市会事務簿」より

旧国立農業倉庫はどこに

大正14年の土崎港町会会議録によると、国立農業倉庫の建設にあたっては、秋田市のほか土崎港町も誘致の手を挙げましたが、果たしてどこに決まったのでしょうか。

最終的には元々湿地帯であった新屋町の一部(現、大川町)を、雄物川改修工事の掘削土で埋め立てて造成し、昭和9年に秋田県販売購買組合連合会が米穀倉庫を建て、昭和14年に国に寄附して平成2年まで国立農業倉庫として米の需給調整を担ってきました。

現在は、秋田公立美術大学実習棟や新屋図書館書庫棟などとして活用され、古い価値を活かした倉庫群と、コンクリート造りの校舎が調和のとれた教育施設となっています。

「大正14年 土崎港町会会議録」より

市中を走る路面電車

路面電車は、その響き、その姿がどことなくノスタルジックな雰囲気を漂わせます。近代化が進んで、道路の整備や自動車が普及する昭和40年頃までは、人の移動に大車輪の活躍をしていましたが、その後どうなったのでしょうか。

秋田市内では交通の大動脈として道路の真ん中に軌道が敷設され、そこを路面電車が堂々と走っていた時代があります。路面電車は秋田駅と土崎を結び、毎日多くの人を運んでいました。

しかし、その後通勤や通学、買い物など人の移動はモータリゼーションの普及とともに軌道のいらない路線バスに変わり、路面電車は街から姿を消していくことになります。

「昭和16年 市電ニ関スル重要書類」より

千秋公園時鐘の復活

千秋公園にある「千秋の鐘」。この時鐘はどのような歴史をたどってきたのでしょうか?

寛永16年(1639)、秋田藩2代藩主佐竹義隆のときに設置された時鐘は、江戸から明治、大正、昭和と時代が移り変わる中でも人々に時刻を伝えてきました。しかし、アジア・太平洋戦争の激化に伴い、昭和18年3月8日に軍事資材として供出されてしまいます。

そして、戦争が終わって間もない昭和23年に、林金属工作所所長の林金太郎氏、弟で工場長の林次郎氏らが、平和国家の再建を祈念して新たに鋳造した「平和の鐘」を秋田市に寄附し、時鐘は復活します。

その後、昭和43年に鐘つき堂の老朽化を理由に一旦廃止されますが、市民の運動によって昭和48年に再建されることになりました。その間も大事に保管されていた「平和の鐘」は、市民の公募で決まった愛称「千秋の鐘」に名を変え、現在も市民に親しまれています。

「昭和17〜23年 時鐘関係書類」より

命を救った藤倉水源地

明治初期の秋田町では川や井戸の水を飲料水としていたことから、コレラなどの感染症によって衛生面に大きな問題を抱え、上水道の布設は最重要課題となりました。果たしてどのように対応したのでしょうか?

明治7年に上水道布設のため、民間が水道会社を設立してから29年後の同36年10月に秋田市が工事に着手し、日露戦争や市庁舎火災などによって2年間中断しましたが、同44年8月15日に完成しました。

近代水道(鉄管を用いてろ過した浄水を連続供給する有圧の水道)は、明治20年に神奈川県が県営事業として横浜区(現横浜市)に配水して以来、秋田市は全国で10番目、東北では初めてとなりました。

「明治29年 秋田市会議事録」より

笑顔あふれる東北一の遊園地

「娯楽」は、時代とともに大きく様変わりします。昭和の初め、高清水の丘には一大娯楽施設として多くの人に親しまれ、東北一といわれた遊園地がありました。娯楽が少なかった時代の遊園地は、一体どんなものだったのでしょうか。

『将軍野遊園地』は、南秋田郡寺内村将軍野に昭和2年8月11日に開園しました。着工からわずか1年というスピードで開園し、その後も施設の建設を続け昭和5年に完成しました。総合運動場も含め総面積が35,888坪という巨大な園地は東北一ともいわれ、多くの人で賑わっていたようです。

しかし、日本は戦争に突入し時局はどんどん厳しくなっていきます。当然のように利用者が激減し、昭和20年には遊園地の敷地が他の民間会社に譲渡され、笑顔であふれた将軍野遊園地はわずか十数年で閉園することになります。

「大正15年 村会会議録(寺内村)」より

よみがえる秋田城跡

古代国家(奈良・平安時代)における「秋田城」とは、一体どのようなものだったのでしょうか?

秋田城は、天平5年(733)に山形県庄内地方にあった出羽柵(いでわのさく)を、律令国家に組み入れるために秋田村高清水の丘(寺内)に遷し、東北地方日本海側を統括するための大規模地方官庁として機能しました。

しかし、平安時代の終わり頃には城の役目を終え、人々に忘れ去られた存在になります。

その後、江戸時代になって研究の機運が高まり、大正13年と昭和10年には国の文化財調査官を動かすほど成果を上げ、昭和14年に国の史跡に指定されました。

現在は、史跡の調査研究と同時に保存管理にあたり、史跡公園として市民に親しまれています。

「昭和17年 史蹟秋田城阯関係書類」より

(秋田市立秋田城跡歴史資料館提供)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

秋田市総務部 文書法制課 文書・歴史資料担当

〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 分館1階

電話:018-888-5428 ファクス:018-863-7284

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。