資料館内のご案内

館内図

常設展のご案内をします。企画展示室では、夏と冬の年2回程度、企画展を行います。

展示室1:漆紙文書の謎

一見すると黒っぽい皮のように見えますが、赤外線カメラで見ると文字が浮かびあがる!1,200年前の秋田城へあてた書状(手紙)、漆紙文書です。

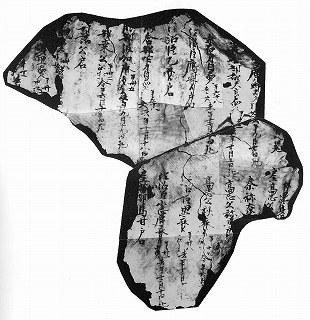

10号漆紙文書(書状)

竹田継□が秋田城に宛てた書状(手紙)。内容は、「(竹田さんは)南大室(現在の山形県)へ鍋を一つ取りに出張に行ったが、出張先で何か他に用事があったような気がするので教えて欲しい。この手紙は5月6日の早朝に蚶形(きさかた、現在の秋田県旧象潟町)の駅家(うまや)から秋田城へ手紙を出した」というもの。「蚶形(きさかた)の駅家(うまや)」は延喜式に記される駅家の一つ。「蚶形の駅家」の遺跡は見つかっていませんが、そこから出した手紙があるので、きっとどこかにあるはずです。

展示室2:秋田城とは?秋田城を追う!

最北の古代城柵「秋田城」はどこにどのような姿で存在したのか?その謎を追い、歴史学や考古学を用いて秋田城の存在を追い求めてきた過程を紹介。秋田城は、この高清水岡だったことを証明した天平の井戸は必見!

1号木簡

井戸の中から出土。「天平六年 月」と釘書き。秋田城創建年である天平五年(733年)の翌年です。これにより、ここ高清水岡が秋田城であることが証明されました。

展示室3:古代秋田城あらわる!

これまでの発掘調査の成果によって分かってきた秋田城を模型で解説。広大な城柵官衙遺跡「秋田城」が一目でわかる!中心施設である政庁域の変遷や築地塀の屋根に葺かれていた瓦の実物展示もあります。

秋田城を象徴する遺物は瓦です。これは、当時ごく限られた施設の建物にしか葺かれませんでした。当時、瓦葺きの建物は律令国家の威厳を示すもので、秋田城創建期には全長約2.2キロメートルの外郭築地塀に葺かれていたと考えられます。

秋田城は、当時、日本最北の瓦葺き施設だったのです。

展示室4:発掘された秋田城((1)役人の仕事)

役人に関連した出土遺物を紹介。全国屈指の出土数を誇る秋田城の漆紙文書から、古代地方行政の実体が解明されてきました。多数の木簡・墨書土器も展示しています。

役人の道具は硯と刀子と筆です。筆は出土していませんが、硯と刀子は秋田城から出土しています。刀子は今で言えば小刀のような使い方をしました。当時、紙は貴重で木の札(木簡)に文書を書いており、間違って修正する時は、木を削って消して書き直していました。

秋田城からは役人などが書いた木簡がたくさん出土しています。紙に書かれた書類などは、漆職人が蓋紙として使用して、漆が付着し捨てられた場合に漆紙文書として残されます。

16号漆紙文書(死亡帳様文書)

9世紀前半の漆紙文書。亡くなった住民の氏名や年齢が記されています。「高志公」(こしのきみ)や「江沼臣」(えぬのおみ)の名前から北陸(越後国や加賀国)からの移民の存在を知ることができます。また、「高志公」家では1年に6人も死亡していることが読みとれます。9世紀前半は自然災害(地震など)や飢饉があったことが知られており、そうした厳しい生活環境がこの死亡帳様文書に反映されていると考えられます。

展示室4:発掘された秋田城((2)赤外線カメラコーナー)

そのままでは読めない漆紙文書や木簡の文字は、赤外線カメラにより見ることができます。ここでは、その体験ができる全国で唯一の場所です。

展示室4:発掘された秋田城((3)兵士の仕事)

兵士が使用した武器や武具を展示。「非鉄製小札甲」の実物展示は必見!この平安時代最新鋭の甲の復元模型も展示しています。

非鉄製小札甲

非鉄製の素材で作られた甲、一領分が鍛冶工房の床面から出土し、そのまま切り取って展示してあります。鉄製ではないので普通は残りませんが漆が塗られていたので、腐らずに出土しました。製作年代は9世紀前半です。宝亀11年(780)には鉄製の甲冑の代わりに革製の甲冑を作るよう指示があり、また、延暦9年(790)には蝦夷討伐のために諸国に革製の甲冑二千領作るよう指示している記録があります。秋田城出土の非鉄製小札甲は、まさにこのような平安時代の最新鋭の甲で、貴重な出土品です。

展示室4:発掘された秋田城((4)まつりとまじない)

陰陽師などが使った「ケガレ」を払うまじないの道具を展示。人面墨書土器の顔に注目!

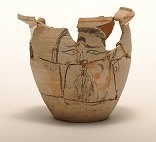

人面墨書土器

病気や悪い出来事をおこす「ケガレ」を払う儀式に使われました。

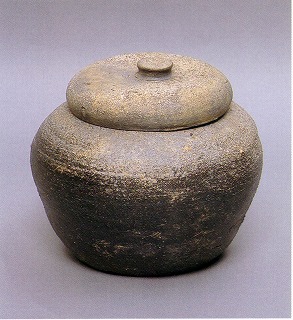

胞衣壺(えなつぼ)

子どもの成長を祈るために胞衣(胎盤)とお金を一緒に埋めたもの。血液鑑定の結果、B型男子と推定されました。秋田城には、男性だけでなく、女性もいたことがわかります。

展示室4:発掘された秋田城((5)日々の暮らし)

秋田城で生活していた人々が使った土器や陶磁器、貨幣を展示しています。全国的にも貴重な和同開珎銀銭は必見です。

和同開珎銀銭 関東より東では唯一の完形品。極めて貴重です。

展示室4:発掘された秋田城((6)職人の仕事)

秋田城からは、他の古代城柵官衙遺跡ではあまりみられない鍛冶工房などが多数発見されています。鉄製品の生産や漆、木工に関わる職人の工具と製品の実物を展示。

展示室4:発掘された秋田城((7)秋田城をめぐるさまざまな交流)

最北の城柵官衙遺跡「秋田城」は北の蝦夷社会と南の律令国家との交流・交易の結節点でした。さらには、大陸(渤海国)との交流を示す証拠も!秋田は海を通じて大陸とつながる重要な場所だったのです。

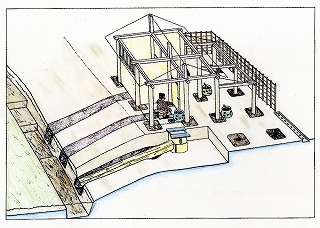

秋田城で発見された古代水洗トイレは、掘立柱建物、便槽、木樋、沈殿槽、目隠し塀で構成されています。建物の中には3基の便槽が配置され、それぞれの便槽から沼地側となる北側の斜面方向に木樋が埋設されており、傾斜角は約6度となっています。その先端の沼地部分に沈殿槽(浄化槽)が掘られています。

古代水洗トイレは、8世紀中頃につくられ、8世紀末・9世紀初めまで機能していたと考えられる奈良時代のものです。平安時代になると使われなくなりました。

上屋構造をもち、かつ建物内部の構造、それに水洗施設が機能的に整備された遺構は現在のところ、秋田城だけです。

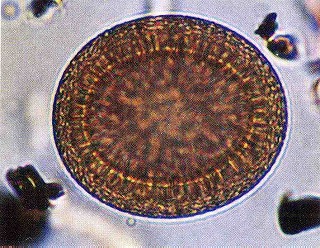

有鉤条虫卵

このトイレの沈殿槽内の土からは、ブタ食を食習慣としていないと感染しない寄生虫の卵(有鉤条虫卵)が発見されました。このことから、当時の日本にはブタを常食する習慣のある人はおらず、トイレの使用者は大陸からの外来者で、ブタの飼育が盛んな渤海の人たちである可能性が高いと考えられます。

このように古代水洗トイレは、秋田城は大陸との外交窓口でもあり、重要な施設だったことを裏付けるものです。

展示室4:発掘された秋田城((8)古代城柵秋田城の終焉と清原氏/中世秋田城)

10世紀中頃、律令国家体制の衰退とともに古代城柵秋田城は終焉を迎えます。時代は大きく転換するも「秋田城」は終わらない。武門の名誉「秋田城介」とは?

映像展示室「古代交流の結節点 秋田」

東アジア全体を視野に入れた「環日本海交流」の中での秋田城の役割を映像で紹介。シルクロードの終着点であり、北の窓口であった秋田城。それが秋田の歴史的特徴です。

情報コーナー

情報検索や図書閲覧、最新の発掘調査成果、史跡公園の案内。情報を得たらフィールドに飛び出して、最北の古代城柵官衙遺跡「秋田城」を肌で感じよう!

よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

秋田市観光文化スポーツ部 秋田城跡歴史資料館

〒011-0907 秋田市寺内焼山9-6

電話:018-845-1837 ファクス:018-845-1318

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。